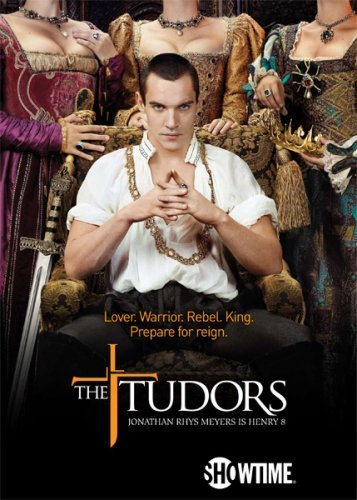

Titre original : The Tudors

Créateur : Michael Hirst

Avec : Jonathan Rhys-Meyers, Natalie Dormer, James Frain, Henry Cavill...

Dates de diffusion : 2007-2010

Pays : Irlande/Canada

Note : ♥♥♥♥

"If I cannot please the King... will he kill me ?"

Pendant très longtemps, je n'ai absolument pas été intéressée par les séries télé. Tous les spécimens auxquels mon entourage avait essayé en vain de me faire accrocher (de Buffy à Desperate Housewives en passant par Friends, How I met your Mother et autres détestables comédies américaines aux rires enregistrés...) m'avaient poussée à me tenir à l'écart de la télévision, persuadée qu'en dehors de quelques minutes de rire quotidien devant Kaamelott, je n'y trouverais jamais mon bonheur. Ce sont mes études de cinéma (et la passion de l'un de mes professeurs pour The Wire) et, par-dessus tout, le visionnage de Twin Peaks de David Lynch (voir ma critique) qui m'ont réconciliée avec le genre et m'ont entraînée à la découverte de petits bijoux tels The Killing, The Office (les versions originales, pas les remakes inutiles, j'entends), Six Feet Under, Battlestar Galactica ou, donc, Les Tudors.

Je suis tombée sur la première saison des Tudors par hasard en 2008, et je n'en attendais pas grand-chose ; je n'ai décidé de donner une chance à la série qu'à cause de sa diffusion sur Arte (qui, souvent, est un gage de qualité) et de la présence d'acteurs de cinéma talentueux tels Jonathan Rhys-Meyers et Sam Neill. Sur le principe, j'aime les fictions historiques parce qu'elles comblent toujours mes lacunes en Histoire de façon intéressante, mais en pratique, les œuvres télévisées s'essayant à ce genre sont souvent peu convaincantes (entre docu-fictions ridicules et séries low-budget aux décors en carton-pâte...). Ceci dit, je sous-estimais à l'époque l'excellent niveau ausi bien scénaristique que cinématographique qu'avaient atteint les séries produites ces dernières années par des chaînes telles ABC, HBO ou ici Showtime, au point d'égaler - et parfois dépasser largement - les films destinés au grand écran.

Sur quatre saisons de 8 ou 10 épisodes, Les Tudors aborde une page de l'Histoire anglaise dont j'ignorais pour ainsi dire tout : la vie du roi Henry VIII pendant la première moitié du XVIème siècle, ses tribulations avec ses nombreuses épouses (le seul détail que je connaissais de lui !) et les événements menant à et suivant la Réforme protestante et la création de l'Église anglicane. La série suit le règne d'Henry VIII depuis sa jeunesse jusqu'à sa mort en 1547 à l'âge de 55 ans, période sur laquelle il aura épousé pas moins de six femmes qui ont quasiment toutes connues des destins peu réjouissants : deux d'entres elles ont été décapitées sur les ordres du roi, deux d'entres elles sont mortes dans des circonstances plus ou moins suspectes, et une cinquième a rapidement été privée de son titre de reine sous prétexte qu'elle ressemblait à un cheval (!). Seule sa dernière épouse Katherine Parr en aura réchappé, et peut-être uniquement parce qu'Henry a eu la bonne idée de mourir avant d'avoir pu l'envoyer elle aussi à l'exécution.

Comme pour beaucoup de séries télé, l'intrigue des Tudors est difficile à résumer, étant donné qu'elle se déroule sur plusieurs décennies et inclut un grand nombre de personnages et d'arcs narratifs différents. Voici toutefois un bref synopsis présentant le point de départ de la série : Henry VIII (Jonathan Rhys-Meyers) est un jeune roi fougueux et coureur de jupons vivant un mariage pas très heureux avec la douce et très catholique Catherine d'Aragon (Maria Doyle Kennedy), qui ne parvient pas à lui produire un héritier mâle. Henry tombe bientôt sous le charme de la sexy et aguicheuse Anne Boleyn (Natalie Dormer), et décide de l'épouser, après voir annulé son mariage à Catherine. Pour ce faire, il va être conduit à réformer entièrement l'Église catholique, dénigrant l'autorité religieuse du Pape et s'auto-proclamant Chef Suprême de sa nouvelle Église d'Angleterre... Les Tudors mélange donc la petite histoire à la grande, développant en parallèle les considérables enjeux politiques, économiques et religieux du pays, et la vie privée et publique de tout un éventail de personnages intervenant dans ce contexte pour le moins perturbé : Charles Brandon (Henry Cavill), ami proche du roi ; le cardinal Wolsey (Sam Neill), son chancelier ; Thomas Cromwell (James Frain), son principal conseiller, et des dizaines d'autres personnages dont on suit l'évolution tantôt sur une seule saison, tantôt sur plusieurs.

La première qualité des Tudors et de faire de ces événements historiques des intrigues dignes des meilleurs thrillers. Le fil rouge de la Réforme se déroule lentement, insidieusement, au travers des obscures machinations orchestrées officiellement ou secrètement par chaque protagoniste (car de Cromwell à Wolsey en passant par le père d'Anne Boleyn ou les membres du Clergé, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre : chez les Tudors, la magouille et la trahison, on aime ça.) On assiste aux causes et aux conséquences de la Réforme tant à la Cour que dans le reste du pays, par l'intermédiaire de plusieurs sous-intrigues qui finissent par se croiser ; chaque épisode se termine sur un efficace cliffhanger qui nous fait attendre impatiamment la suite. Et puis bien sûr, il y a a vie amoureuse d'Henry, véritable soap opera aussi prenant que sanglant. On assiste, fasciné, à l'ascension puis la chute - souvent radicale - de chacune de ses épouses, sentant peu à peu venir le drame, attendant en tremblant le moment où le roi découvrira leurs failles et les enverra sans pitié à l'échafaud. Le meilleur exemple est l'arc narratif entourant la cinquième femme d'Henry, la toute jeune Katherine Howard (Tamzin Merchant), dans la saison 4 ; apparaissant d'abord comme l'épouse parfaite adulée par le roi, elle s'avère peu à peu avoir une conduite licensieuse avec plusieurs hommes de la Cour, et chaque épisode la place progressivement dans une position plus dangereuse jusqu'à l'instant inévitable où toutes ses infidélités remontent à la surface, suivies de près par toute une ribambelle d'exécutions plus atroces les unes que les autres.

Le roi et sa cinquième épouse, Katherine Howard (Tamzin Merchant)

Le roi et sa cinquième épouse, Katherine Howard (Tamzin Merchant)

Les personnages sont très bien développés et tous pourvus d'une complexité et d'une ambiguité souvent négligée dans les fictions historiques. Tous les aspects de la personnalité d'Henry VIII sont abordés et le scénario n'hésite pas à le rendre franchement abject, soulignant sa psychopathie, sa cruauté et sa mauvaise foi sans limites. Cependant, et c'est là l'intérêt des Tudors, on s'attache rapidement à lui et on le suit sur les quatre saisons sans se lasser. Chacun des personnages - hommes et femmes -, en fait, est profondément antipathique, égoïste, manipulateur et avide de pouvoir ; mais le créateur Michael Hirst les rend avant tout humains, et on en arrive toujours à les comprendre et même à les plaindre (les reines exécutées, Wolsey, Cromwell...). Chaque personnage suit également une évolution qui lui est propre au cours de la série, et aucun d'entre eux ne stagne à la place qui lui a été attribuée au départ dans le scénario.

Le casting, lui, est impeccable. Le beau Jonathan Rhys-Meyers est parfait dans le rôle-titre, interprétant un roi séduisant, fougueux, colérique et excessif. Les créateurs de la série n'ont pas hésité à l'enlaidir à mesure que les années passent (Rhys-Meyers joue en effet Henry sur une période de 30 ans), même s'ils ne sont pas allés jusqu'à le rendre obèse et parfaitement repoussant comme l'était le véritable Henry VIII à la fin de sa vie. Le reste du casting, en-dehors de Sam Neill (le cardinal Wolsey) qui tient un rôle principal dans la première saison, est constitué d'une belle brochette d'acteurs britanniques inconnus au bataillon, ce qui est un excellent choix puisqu'il rend les personnages bien plus crédibles. Henry Cavill est très convaincant dans le rôle de Charles Brandon, ami proche du roi qui devra subir toutes les frasques et pulsions meutrières de ce dernier ; James Frain est superbe dans celui du sombre et manipulateur Thomas Cromwell. On note quelques choix de casting atypiques, comme celui de Natalie Dormer dans le rôle d'Anne Boleyn ; sa prestation et son physique plutôt inhabituels renforcent la profondeur et l'intérêt du personnage, son intelligence et sa vulnérabilité prenant le pas sur la minette aguicheuse qu'elle semble d'abord être. Remarquons tout de même, enfin, la présence en guest star de quelques stars de cinéma telles Peter O'Toole (le pape Paul III) ou Max Von Sydow (le cardinal Von Waldburg). Dans l'ensemble, les comédiens des Tudors sont certainement infiniment plus sexy que ne l'étaient leurs alter egos historiques, mais que voulez-vous... On ne va pas se plaindre.

Côté mise en scène, la série est très belle et extrêmement soignée. Le rythme est lent, prend son temps (au point que certains spectacteurs reprochent aux Tudors son manque d'action), préférant se concentrer sur la psychologie des personnages que sur les scènes plus spectaculaires. La technique du montage parallèle est souvent utilisée, notamment pour opposer des scènes tristes et joyeuses, atroces et lègères : à plusieurs occasions, on verra ainsi des scènes de somptueux banquets mêlées à des scènes de torture ou d'exécution, renforçant l'aspect absurde et inhumain de telles pratiques et les injustices de la société de l'époque. Un exemple en est la magnifique séquence de la saison 4 (épisode 5), surnommée "The Execution Ballet" par les producteurs. D'un côté, on y voit la jeune Katherine Howard, enfermée dans une pièce sombre, exécutant de gracieux mouvements de danse classique et filmée au ralenti ; et de l'autre, on assiste à la scène la plus crue et insoutenable de la série, la mort de ses amants Thomas Culpepper (Torrance Coombs) et Francis Dereham (Allen Leech), respectivement décapité et pendu, éviscéré et démembré (sympa). La scène est dépourvue de son et uniquement accompagnée d'une musique douce et discrète, rendant le tout encore plus intense.

Thomas Cromwell (James Frain) et le cardinal Wolsey (Sam Neill)

Les ambiances colorées et lumineuses sont douces et efficaces, avec une très grande majorité de séquences tournées en intérieur ; la lueur chaleureuse des bougies dans les appartements du roi vient s'opposer à la froideur bleutée des cachots ou des lieux d'exécution. Les décors sont simples et sobres, sans prétention, se limitant surtout aux pièces fermées des divers châteaux où se déroule l'action. Les costumes, eux, sont magnifiques et nous plongent réellement dans l'atmosphère du XVIème siècle, des sublimes robes à corsage des femmes aux larges manteaux ornés d'or des hommes. J'ignore toutefois à quel point ils sont conformes ou non à la réalité historique, Michael Hirst ayant révélé lui-même qu'il voulait que les acteurs, de par leurs costumes, soient "sexed up"... En effet, on voit fréquemment Henry porter des hauts sans manches ou des pantalons de cuir moulants, et les femmes de larges décolletés. Enfiin, la bande originale, composée par Trevor Morris, est agéablement dépourvue de pathos et correspond parfaitement bien à l'univers visuel de la série.

Un certain nombre de spectateurs et de critiques ont reproché aux Tudors son excès de violence et de scènes sanglantes. Certes, certaines séquences sont assez difficilement soutenables (on décapite, on éviscère, on écartèle, on brûle, on jette dans de l'huile bouillante, on enfonce des fers rouges dans les fesses...), mais la série ne fait que dépeindre de façon réaliste les mœurs de la société de l'époque. Oui, c'est violent et gore, mais ces pratiques faisant partie intégrante de la vie à la cour d'Henry VIII, il me semble important de les montrer telles quelles ; par ailleurs, il n'y a aucune complaisance ou exagération dans ces moments de torture et d'exécutions. Au contraire, avec un peu de recul, ces scènes apparaissent finalement comme assez soft - allez donc faire un tour sur Wikipedia et vous verrez que la série n'atteint pas le degré d'horreur de la réalité du XVIème siècle...

Les Tudors est donc une série palpitante, intéressante au niveau historique et qui sait efficacement se renouveler au fil des saisons, portée par un groupe d'acteurs talentueux et une mise en scène extrêmement soignée. Sur le même sujet, je vous déconseille le très médiocre The Other Boleyn Girl (Deux Sœurs pour un Roi, 2008) de Justin Chadwick, preuve que la présence de deux actrices sexy (Natalie Portman et Scarlett Johansson) ne suffit pas à rattraper un scénario mal ficelé, un amas d'incohérences historiques et une pénible "hollywoodisation" de l'intrigue... Préférez l'excellente série 100% british de Michael Hirst !

Je suis tombée sur la première saison des Tudors par hasard en 2008, et je n'en attendais pas grand-chose ; je n'ai décidé de donner une chance à la série qu'à cause de sa diffusion sur Arte (qui, souvent, est un gage de qualité) et de la présence d'acteurs de cinéma talentueux tels Jonathan Rhys-Meyers et Sam Neill. Sur le principe, j'aime les fictions historiques parce qu'elles comblent toujours mes lacunes en Histoire de façon intéressante, mais en pratique, les œuvres télévisées s'essayant à ce genre sont souvent peu convaincantes (entre docu-fictions ridicules et séries low-budget aux décors en carton-pâte...). Ceci dit, je sous-estimais à l'époque l'excellent niveau ausi bien scénaristique que cinématographique qu'avaient atteint les séries produites ces dernières années par des chaînes telles ABC, HBO ou ici Showtime, au point d'égaler - et parfois dépasser largement - les films destinés au grand écran.

Sur quatre saisons de 8 ou 10 épisodes, Les Tudors aborde une page de l'Histoire anglaise dont j'ignorais pour ainsi dire tout : la vie du roi Henry VIII pendant la première moitié du XVIème siècle, ses tribulations avec ses nombreuses épouses (le seul détail que je connaissais de lui !) et les événements menant à et suivant la Réforme protestante et la création de l'Église anglicane. La série suit le règne d'Henry VIII depuis sa jeunesse jusqu'à sa mort en 1547 à l'âge de 55 ans, période sur laquelle il aura épousé pas moins de six femmes qui ont quasiment toutes connues des destins peu réjouissants : deux d'entres elles ont été décapitées sur les ordres du roi, deux d'entres elles sont mortes dans des circonstances plus ou moins suspectes, et une cinquième a rapidement été privée de son titre de reine sous prétexte qu'elle ressemblait à un cheval (!). Seule sa dernière épouse Katherine Parr en aura réchappé, et peut-être uniquement parce qu'Henry a eu la bonne idée de mourir avant d'avoir pu l'envoyer elle aussi à l'exécution.

Anne Boleyn (Natalie Dormer) et Henry VIII (Jonathan Rhys-Meyers)

La première qualité des Tudors et de faire de ces événements historiques des intrigues dignes des meilleurs thrillers. Le fil rouge de la Réforme se déroule lentement, insidieusement, au travers des obscures machinations orchestrées officiellement ou secrètement par chaque protagoniste (car de Cromwell à Wolsey en passant par le père d'Anne Boleyn ou les membres du Clergé, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre : chez les Tudors, la magouille et la trahison, on aime ça.) On assiste aux causes et aux conséquences de la Réforme tant à la Cour que dans le reste du pays, par l'intermédiaire de plusieurs sous-intrigues qui finissent par se croiser ; chaque épisode se termine sur un efficace cliffhanger qui nous fait attendre impatiamment la suite. Et puis bien sûr, il y a a vie amoureuse d'Henry, véritable soap opera aussi prenant que sanglant. On assiste, fasciné, à l'ascension puis la chute - souvent radicale - de chacune de ses épouses, sentant peu à peu venir le drame, attendant en tremblant le moment où le roi découvrira leurs failles et les enverra sans pitié à l'échafaud. Le meilleur exemple est l'arc narratif entourant la cinquième femme d'Henry, la toute jeune Katherine Howard (Tamzin Merchant), dans la saison 4 ; apparaissant d'abord comme l'épouse parfaite adulée par le roi, elle s'avère peu à peu avoir une conduite licensieuse avec plusieurs hommes de la Cour, et chaque épisode la place progressivement dans une position plus dangereuse jusqu'à l'instant inévitable où toutes ses infidélités remontent à la surface, suivies de près par toute une ribambelle d'exécutions plus atroces les unes que les autres.

Le casting, lui, est impeccable. Le beau Jonathan Rhys-Meyers est parfait dans le rôle-titre, interprétant un roi séduisant, fougueux, colérique et excessif. Les créateurs de la série n'ont pas hésité à l'enlaidir à mesure que les années passent (Rhys-Meyers joue en effet Henry sur une période de 30 ans), même s'ils ne sont pas allés jusqu'à le rendre obèse et parfaitement repoussant comme l'était le véritable Henry VIII à la fin de sa vie. Le reste du casting, en-dehors de Sam Neill (le cardinal Wolsey) qui tient un rôle principal dans la première saison, est constitué d'une belle brochette d'acteurs britanniques inconnus au bataillon, ce qui est un excellent choix puisqu'il rend les personnages bien plus crédibles. Henry Cavill est très convaincant dans le rôle de Charles Brandon, ami proche du roi qui devra subir toutes les frasques et pulsions meutrières de ce dernier ; James Frain est superbe dans celui du sombre et manipulateur Thomas Cromwell. On note quelques choix de casting atypiques, comme celui de Natalie Dormer dans le rôle d'Anne Boleyn ; sa prestation et son physique plutôt inhabituels renforcent la profondeur et l'intérêt du personnage, son intelligence et sa vulnérabilité prenant le pas sur la minette aguicheuse qu'elle semble d'abord être. Remarquons tout de même, enfin, la présence en guest star de quelques stars de cinéma telles Peter O'Toole (le pape Paul III) ou Max Von Sydow (le cardinal Von Waldburg). Dans l'ensemble, les comédiens des Tudors sont certainement infiniment plus sexy que ne l'étaient leurs alter egos historiques, mais que voulez-vous... On ne va pas se plaindre.

Thomas Cromwell (James Frain) et le cardinal Wolsey (Sam Neill)

Un certain nombre de spectateurs et de critiques ont reproché aux Tudors son excès de violence et de scènes sanglantes. Certes, certaines séquences sont assez difficilement soutenables (on décapite, on éviscère, on écartèle, on brûle, on jette dans de l'huile bouillante, on enfonce des fers rouges dans les fesses...), mais la série ne fait que dépeindre de façon réaliste les mœurs de la société de l'époque. Oui, c'est violent et gore, mais ces pratiques faisant partie intégrante de la vie à la cour d'Henry VIII, il me semble important de les montrer telles quelles ; par ailleurs, il n'y a aucune complaisance ou exagération dans ces moments de torture et d'exécutions. Au contraire, avec un peu de recul, ces scènes apparaissent finalement comme assez soft - allez donc faire un tour sur Wikipedia et vous verrez que la série n'atteint pas le degré d'horreur de la réalité du XVIème siècle...

Les Tudors est donc une série palpitante, intéressante au niveau historique et qui sait efficacement se renouveler au fil des saisons, portée par un groupe d'acteurs talentueux et une mise en scène extrêmement soignée. Sur le même sujet, je vous déconseille le très médiocre The Other Boleyn Girl (Deux Sœurs pour un Roi, 2008) de Justin Chadwick, preuve que la présence de deux actrices sexy (Natalie Portman et Scarlett Johansson) ne suffit pas à rattraper un scénario mal ficelé, un amas d'incohérences historiques et une pénible "hollywoodisation" de l'intrigue... Préférez l'excellente série 100% british de Michael Hirst !